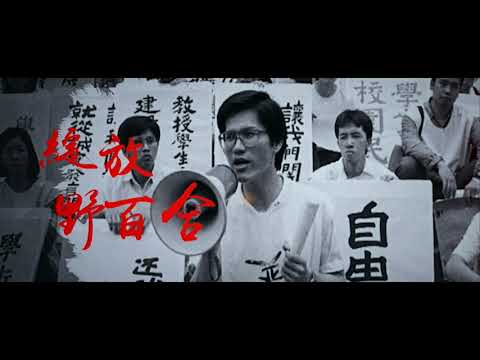

【台灣的民主不是蔣家和國民黨的恩賜,而是用鮮血和生命拚來的】

在美國,很長一段時間裡,有關台灣的敘事就是「我們的朋友蔣介石起到了一道反共防線的作用。」台灣歷史中許多的紛擾都被略去了——實際上,蔣介石從來不是美國的朋友,他只是自己的朋友。

《綠島》對於美國作者來說是一本啟蒙之書,對中國讀者來說更是如此。因為二二八不是一天,六四也不是一天,它們是每一天,每一年,貫穿生命中所有的日子……

#綠島 #楊小娜 #威權時代 #台灣

同時也有33部Youtube影片,追蹤數超過4,500的網紅林佳龍,也在其Youtube影片中提到,民進黨創黨35周年:為人民反省 今天是民進黨創黨35周年,每一年我們都會舉辦黨慶,紀念與回顧來時路。民進黨的黨史,與台灣民主發展史緊緊扣連,經過35年的奮鬥,我們走過驚心動魄的創黨之路,也開啟過風雲變色的政黨輪替,如今透過民主選舉,本土政權完全執政,民進黨成為台灣第一大政黨,除了紀念與回顧,我想前...

「威權時代台灣」的推薦目錄:

- 關於威權時代台灣 在 The News Lens 關鍵評論網 Facebook 的最佳解答

- 關於威權時代台灣 在 李姓中壢選民 Facebook 的最佳貼文

- 關於威權時代台灣 在 高閔琳 高雄市議員 Facebook 的最佳貼文

- 關於威權時代台灣 在 林佳龍 Youtube 的精選貼文

- 關於威權時代台灣 在 柯文哲 Youtube 的最佳貼文

- 關於威權時代台灣 在 報導者 The Reporter Youtube 的精選貼文

- 關於威權時代台灣 在 台灣民眾黨- 謝謝李登輝前總統 - Facebook 的評價

- 關於威權時代台灣 在 呂捷亂改愛國歌曲威權時代下場超慘夫妻失和 ... - YouTube 的評價

威權時代台灣 在 李姓中壢選民 Facebook 的最佳貼文

這些親綠學者等等要被1450出征+貼紅標籤了!

現在連很多綠營民代和親綠學者都出來說話了!可見民進黨、蘇貞昌與NCC做的到底有多誇張了!連自己人都看不下去!這些執政者手段已可比法西斯!

NCC聽證會 施正鋒:用學者做幫兇已是法西斯前奏

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201027002424-260407

游盈隆:NCC聽證會場景比美麗島大審更糟糕

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201027002265-260407

#NCC #中天 #施正鋒 #游盈隆 #幫兇 #威權時代 #台灣民意基金會 #換照

威權時代台灣 在 高閔琳 高雄市議員 Facebook 的最佳貼文

【高雄.香港】銅鑼灣巡迴書展

#反送中 #反港版國安法 #白紙抗爭

現在的香港,只要持有任何抗爭標語、旗幟都涉嫌違反港版國安法;在台灣,走過威權時代,台灣人民可以呼吸自由的空氣,可以自由發表言論,可以高舉抗爭布條。

今晚行程的最後,我們一同拿起白紙,

象徵高雄撐香港、台灣永與香港同在。

———————————————

今晚閔琳再次來到三餘書店 TaKaoBooks陪同陳其邁 Chen Chi-Mai出席「銅鑼灣巡迴書展」開幕講座;與銅鑼灣書店-台灣重啟創辦人 #林榮基、民進黨副秘書長林飛帆一同討論香港議題。

#自由的台灣撐住香港的自由

閔琳關注香港議題,認為香港乃是中共對台輸出販賣「一國兩制」幻影的櫥窗;台灣與香港雖屬不同國家,但香港之於台灣確是唇亡齒寒。而當香港失去自由、當中共暴政在香港發生;尤在港版國安法通過後,中共真實的醜陋面貌終被揭發,世界各國也逐漸看見各種危機。

#KH撐HK #高雄撐香港

去年至今,我多次參與「反送中、抗惡法,高雄撐香港」活動(閔琳於文化中心宣講影片:https://youtu.be/qblhhvN7w78、火車站靜坐:https://bit.ly/39hWb2v);批判中共以煽動顛覆國家政權罪關押台人李明哲、通過港版國安法打破對港50年不變承諾等諸多惡行;同時批判親中舔共國民黨人士等(https://bit.ly/2WHwAe7、https://bit.ly/2WDAJj9),更在議會與多位議員共同提案要求將林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物(https://bit.ly/3jmLOPw)。

今晚,林榮基創辦人表示身為香港人,無法理解人民投票給一個進入中聯辦的候選人;盼望已經失去自由的香港,能作為台灣人民的借鏡,珍惜民主與自由。

#其邁撐香港 #台灣高雄給中國香港加油💪🏼

其邁市長候選人也承諾,將延續先前在行政院副院長長任內協助推動的「香港人道救援行動方案」;未來將會在高雄市成立單一窗口,在就學與就業等各方面協助來台的港生與港人;在高雄繼續撐香港!

威權時代台灣 在 林佳龍 Youtube 的精選貼文

民進黨創黨35周年:為人民反省

今天是民進黨創黨35周年,每一年我們都會舉辦黨慶,紀念與回顧來時路。民進黨的黨史,與台灣民主發展史緊緊扣連,經過35年的奮鬥,我們走過驚心動魄的創黨之路,也開啟過風雲變色的政黨輪替,如今透過民主選舉,本土政權完全執政,民進黨成為台灣第一大政黨,除了紀念與回顧,我想前輩們與台灣人民,更希望民進黨能時時刻刻自我反省,前瞻遠眺.才能知道下一步,民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。

謙卑反省

今年佳龍入黨滿20年,我們從批判體制到進入體制,企圖改革、推翻國民黨這套擴及中國大陸版圖的荒謬體制,固然每一步都是困難重重,但已經掌握絕對權力並擁有國會多數的民進黨,該當可以闊步向前,立定歷史目標,啟動憲政改革的工程,擘劃民生經濟的願景,開創國際地位的空間,創造一個為民服務的效能政府,才能為下一個世代奠定和平安定的基礎。我們的路,不會比威權時代更艱苦,但責任確是更重。因為,我們以權力為名所作的每一個決策,每一天都在為世世代代負責,必須謙卑反省。

接棒守護

日前,佳龍受游錫堃院長邀請,參與《衝破黨禁1986:民進黨創黨關鍵十日紀實》一書的新書發表。心中油然回升那些被遺忘的勇氣。透過這本書,我們看見游錫堃院長等前輩,在那些歷史場景,站在時代的高牆前,用力敲開威權的裂縫,讓民主浪潮奔騰而入,沒有民進黨的誕生,台灣民主、自由、人權之路不可能快速走到今天這步,也許一個不小心,我們已經成為中國的一部分。所以你問,前輩為什麼甘願冒著被補入獄與生命安全的風險?游錫堃院長回答:「但願留給下一代是勇敢而不是遺憾,是民主的燦爛,而不是極權的黑暗。」這樣波瀾壯闊的氣魄,經過35年,化成民主自由的空氣,後輩在享受民主自由之時,更有責任接棒守護台灣。

大隊接力的每一棒都必須是強棒,要盡最大力氣跑下去,也不能掉棒。而民主接力賽,重要的人才,如果不能持續培養進入政府的人才,並確保人才有健全的心理素質,深刻了解「清廉.勤政.愛鄉土」的精神,民進黨將後繼無力,也辜負人民託付。我想野百合世代,有許多人加入民進黨,我們批判時局的精神仍在,也該深刻反省我們對上一代與下一代的責任所在。這也是許多朋友在聚會討論時,經常會點出的問題,我們從哪裡來,要往何處去?我們

又要為台灣留下什麼資產?我們要深刻反省這些時代課題,才能清楚我們的歷史使命。

團結合作

昨天是國民黨的黨主席選舉,朱立倫主席收到中國共產黨習近平主席的賀電,朱立倫表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。當年國民黨創黨之初,也曾懷抱理想,與中國共產黨勢不兩立,但一個失去黨魂的政黨,無法帶領台灣人民走向民主的未來,走向正常國家的想望,民進黨當更戰戰兢兢,時刻反省,為國培養人才,更為台灣永續而團結合作。

威權時代台灣 在 柯文哲 Youtube 的最佳貼文

#時代的產物新文化運動月來了

#真正難得增長民智改造社會

來聽大歡迎!

在這紛亂的時代,過去的歷史記憶,是幫助我們走向下一個百年的關鍵。當前台灣社會面臨不同的挑戰,如何穩固台灣的民主、自由、和平、與多元價值,是必須共同思考的課題。

一百年前,1921年,蔣渭水、林獻堂等人,為喚醒臺人掙脫日本帝國施加的人身、思想枷鎖,在靜修高等女學校禮堂創辦「 #臺灣文化協會」,透過設置讀報社、文化講演、活動寫真放映等活動,「謀文化之向上」,以實現蔡培火所言的「臺灣是臺灣人的臺灣」理想。

2021年,文協成立的百年後,我們為了紀念文協先人追求新知、對抗當權者的新文化精神,特別在代表威權壓制臺人的 #臺北北警察署、今日的 @臺灣新文化運動紀念館,宣告北市文協百年系列活動正式起跑。

今日,柯文哲市長將邀請 #蔣渭水文化基金會 執行長蔣朝根、 #吳三連史料基金會 執行長戴寶村、 #臺灣文學學會 理事長黃美娥和後代家屬們共同與會,暢談文協百年之於當代臺灣社會的意義,以及下一個文協百年的啟發與展望。

10:30 在線等,一起來!

-

誠實的市長在臉書:https://facebook.com/DoctorKoWJ

真實的柯P在IG:https://instagram.com/doctorkowj

認真的阿北在Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCllMvuz1DIPIoqNnur7_Pig

Follow KP on Twitter:https://twitter.com/KP_Taipei

微博上面也能找到偶:https://www.weibo.com/u/7068501418

威權時代台灣 在 報導者 The Reporter Youtube 的精選貼文

我們儀式&我們走過:

台灣不同的族群,自然各有其對生活的態度;年復一年自然重複的季節更替、24節氣,是老祖宗的智慧,不同宗教文化也隨著時間舉行不同的儀式。

人們藉由儀式來肯定生命存在的意義。不論是伐木造船,還是婚喪喜慶,迎神廟會和建醮,時代的巨輪一直往前邁進。城鄉差距雖然帶來生活樣貌的改變,我們在不同族群,且又重複發生的儀式裡面,看到文化傳承的過程;既有不變的理念堅持,也有順變時代的妥協。

百年來,我們走過日據時代、太平洋戰爭,也經歷白色恐怖的威權時代、解嚴後街頭狂飆的民主歷程,並因追求經濟發展而傷害了自然環境,遭受時常來襲的颱風、水患和地震,還有瘟疫或病毒的傷害。

我們遭遇,我們應變,我們曾經失敗,我們也學著反省。

展覽介紹:

「臺灣文化」目前還是一個尚待被清楚定義的模糊概念

可以使用「臺灣的鏡像」來協助定義什麼是「臺灣文化」嗎?

「臺灣的模樣」嘗試整理國家攝影文化中心及國立臺灣美術館的攝影典藏中,不同世代的本土攝影家們眼中所看到的「臺灣」。希望藉由這些不同時空樣貌下的影像切面,堆疊出臺灣的文化紋理,協助思考一直都在但卻是抽象混沌的「臺灣文化」。其實也就是在反思:什麼是「臺灣的吾土」?誰是「臺灣的吾民」?等土地與人民的真實內涵。

初探「影像臺灣」為「臺灣攝影史」奠基

為了要整理呈現這一個「公共的臺灣」(孕育我們的母地),策展人要向展覽中每一位攝影家致歉。在此展中,個人創作意圖的脈絡先暫時被放在第二順位,優先凸顯臺灣這塊土地上共通的元素,作為整體性的思考。藉由影像編輯的組合,橫向交織出一個更龐大綿密的,所謂臺灣攝影創作的共同脈絡。長年來因為臺灣攝影史研究的缺席,我們有必要透過這樣統整的過程,先將臺灣攝影做一個整體性的梳理思考,來為尚待完成的臺灣攝影史鋪路。

關於臺灣文化脈絡的思考

策劃此展還有一個目的,梳理出臺灣文化脈動的基調:臺灣的文化脈動,是由在地的原住民族,面對外來的過客與移民,歷經抗拒、衝突、互動、交流、妥協的歷程。原本在地的本土族群與外來的殖民霸權必須學會「共生」,而不同時期的共生造就了不同世代的「在地本土文化」。

南島文化原住民族的根源,荷蘭西班牙文化的刺激,深層中華文化的延續,日本文化擁抱現代化的刻痕,還有歐美當代文化的移植,新住民文化的加成,這些多元觀點的交融並列,形成今日臺灣文化繼續往前推動的重要動能。

嘗試以影像揉捏出「臺灣氣口」、「臺灣味」

呼應國家攝影文化中心開幕首檔「舉起鏡子迎上他的凝視──臺灣攝影首篇(1869-1949)」以臺灣攝影史的理論研究為架構,本展以視覺影像為梳理的脈絡,嘗試由截然不同的方式切入這臺灣主體論的核心課題。因展出空間有限,整個展覽以靜態的「攝影原作」與動態的「數位呈現」平行展示相互呼應,也是一種在攝影展覽形式上的嘗試與挑戰。

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/余志偉

文字提供/國家攝影文化中心台北館

■完整報導:https://www.twreporter.org/a/photo-the-national-center-of-photography-and-images-exhibition-2

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #看看攝影

威權時代台灣 在 呂捷亂改愛國歌曲威權時代下場超慘夫妻失和 ... - YouTube 的必吃

廖筱君#呂捷#歷史老師 呂捷亂改愛國歌曲 威權時代 下場超慘 台日交情友好呂捷妙喻台 ... 我成立網路頻道:筱君 台灣 plus。希望透過這個平台一起守護 台灣 。 ... <看更多>

威權時代台灣 在 台灣民眾黨- 謝謝李登輝前總統 - Facebook 的必吃

在台灣剛步入真正自由民主的初芽狀態,李登輝前總統讓台灣真正從威權時代走向百花齊放,由衝突步向和解,由理解走向共融,重新塑造了台灣人的民族性,踏出了台灣民主史 ... ... <看更多>